Nos techniques

Pour répondre à vos différents besoins, nous disposons d’une gamme complète d’appareils modernes. Chaque instrument est conçu pour fournir des informations précises sur la composition et les propriétés de vos échantillons. Qu’il s’agisse d’études de recherche ou de projets appliqués, notre plateforme met à disposition des technologies performantes et l’accompagnement nécessaire pour tirer le meilleur parti de chaque analyse.

Techniques d'imagerie

Microscope optique à haute résolution

La microscopie optique numérique à haute résolution permet d’obtenir des images 2D et 3D d’une grande variété de matériaux solides.

Le microscope Keyence VHX-7000N est un instrument d’optique équipé de plusieurs modes d’éclairage, de trois objectifs haute performance et d’une caméra 4K, permettant la capture d’images à fort grossissement avec une résolution élevée.

Profilométrie

Le profilomètre est un instrument de métrologie de surface qui mesure la topographie unidimensionnelle (profil) ou bidimensionnelle (cartographie) d’une surface pour en extraire des paramètres de rugosité, d’épaisseur de film et de forme. On distingue les profilomètres de contact (palpeur à pointe diamant) et optiques (interférométrie à lumière blanche, confocal, focus variation). Les profilomètres sont utilisés en micro‑fabrication, micro‑électronique, mécanique de précision, revêtements et polymères.

Microscopie à force atomique (AFM)

La microscopie à force atomique (AFM) est une technique d’imagerie et de caractérisation de surface à l’échelle nanométrique. Elle repose sur l’interaction entre une pointe extrêmement fine et la surface de l’échantillon, permettant d’obtenir des images 2D et 3D de très haute résolution.

Au-delà de la topographie, l’AFM permet de sonder localement les propriétés mécaniques (module d’élasticité, rigidité, adhésion), électriques (courant, potentiel de surface) et d’autres interactions physicochimiques. Polyvalente, elle s’applique aussi bien aux matériaux durs qu’aux matériaux mous, en air ou en milieu liquide.

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Le microscope électronique à balayage (MEB), ou Scanning Electron Microscope (SEM) en anglais, est une technique d’imagerie puissante permettant d’obtenir des images haute résolution de la surface d’un échantillon. Contrairement au microscope optique, le MEB utilise un faisceau d’électrons focalisé plutôt que de la lumière visible, ce qui permet d’atteindre des résolutions de l’ordre de quelques nanomètres. Le MEB est largement utilisé dans les domaines des sciences des matériaux, de la physique, de la chimie, de la biologie et de l’ingénierie pour analyser la morphologie, la texture et la composition des échantillons.

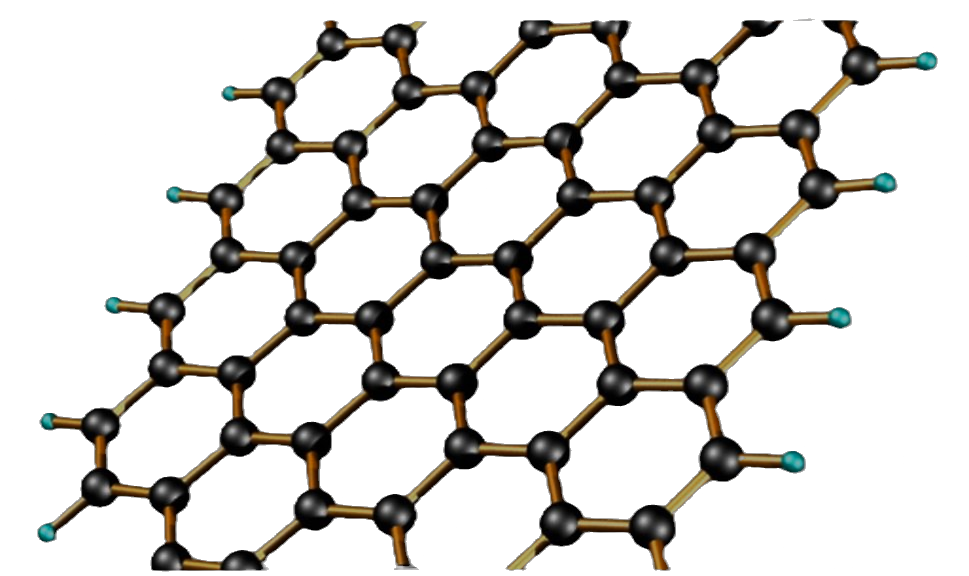

Microscopie électronique en transmission (MET)

La microscopie électronique en transmission (MET ou TEM) est une technique d’imagerie à très haute résolution permettant d’observer la structure interne des matériaux jusqu’à l’échelle atomique. En utilisant un faisceau d’électrons transmis à travers une coupe extrêmement fine, elle révèle la morphologie interne, la cristallinité et les défauts structurels de nombreux matériaux, notamment les polymères, les métaux, les nanomatériaux et les céramiques.

Caractérisation physico-chimique et spectroscopique

Spectrométrie de fluorescence des rayons X

L’XRF est une technique de choix pour l’analyse de composés inorganiques et métalliques. À la suite de l’interaction des rayons X avec le matériau, l’appareil collecte l’énergie des rayons X secondaires émis par la substance analysée, énergie qui dépend des atomes en présence. Par conséquent, cette technique permet de déterminer la nature de même que la teneur de tous les éléments chimiques (principalement des métaux, du sodium à l’uranium) présents dans l’échantillon.

Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS-QQQ) couplée avec un système d’ablation laser

La spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) couplée à un système d’ablation laser permet de quantifier et de cartographier les éléments chimiques ainsi que leurs isotopes dans une grande variété de matériaux solides.

Cette technique permet de déterminer la teneur de la majorité des éléments du tableau périodique, des éléments légers aux éléments lourds, à l’exception notamment de l’hydrogène, de l’hélium, de l’azote, de l’oxygène, du fluor et des gaz nobles. Elle est particulièrement adaptée à l’analyse de coupes minces de matériaux solides ainsi que de poudres compressées.

Le système d’ablation laser vaporise la matière à la surface de l’échantillon. Les particules générées sont ensuite transportées par un gaz porteur vers l’ICP-MS-QQQ, où elles sont ionisées, séparées selon leur masse, puis détectées et quantifiées avec une grande précision.

Analyse CHNS (Carbone-Hydrogène-Azote-Soufre)

L’analyseur CHNS (Carbone – Hydrogène – Azote – Soufre) permet de déterminer les pourcentages de C, H, N et S dans des échantillons organiques, organométalliques ou hybrides solides. Également appelé analyseur élémentaire organique (OEA), cet instrument est une technique de référence pour l’étude des composés organiques. Une petite quantité d’échantillon est brûlée par combustion, et les gaz produits (CO₂, H₂O, N₂, SO₂) sont ensuite séparés, détectés et quantifiés afin de déterminer la formule chimique minimale (C, H, N et S) du composé analysé.

Spectroscopie infrarouge (FTIR)

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) permet de déterminer la nature des liaisons chimiques et la structure moléculaire présentes dans un matériau solide, en poudre ou en solution liquide.

Cette technique est particulièrement adaptée à l’analyse de matériaux organiques et de certains composés inorganiques. Chaque molécule absorbe la lumière infrarouge à des longueurs d’onde caractéristiques de ses liaisons chimiques. L’analyse du spectre infrarouge obtenu permet ainsi d’identifier ou de confirmer la présence de groupements chimiques, et parfois même d’identifier directement la molécule analysée.

Microscopie Raman confocale

La microscopie Raman associe la spectroscopie Raman à l’imagerie optique pour fournir des cartes chimiques non destructives avec une résolution latérale de l’ordre du micromètre. En mesurant la diffusion inélastique de la lumière, elle révèle les modes vibrationnels des molécules et permet d’identifier les composés, de suivre les contraintes, la cristallinité, la conformation des polymères et les changements structuraux.

Spectroscopie NIR-UV-Visible

La spectroscopie UV-visible-NIR est une technique de référence pour l’analyse des molécules organiques et des composés inorganiques.

Chaque molécule absorbe le rayonnement électromagnétique dans les régions de l’ultraviolet (UV), du visible et du proche infrarouge (NIR), à des longueurs d’onde caractéristiques des groupements chimiques qui la composent.

L’analyse du spectre d’absorption permet l’identification et la quantification des espèces chimiques, ainsi que la détermination des propriétés optiques des matériaux.

Résonance paramagnétique électronique (EPR ou ESR)

La spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (EPR) permet d’identifier et de quantifier les atomes ou molécules contenant des électrons non appariés (espèces paramagnétiques) dans des échantillons solides en poudre, liquides ou en solution.

Cette technique détecte les espèces paramagnétiques en mesurant leur absorption de micro-ondes sous l’influence d’un champ magnétique variable. La position et la forme des pics d’absorption dépendent à la fois de la nature de l’espèce étudiée et de l’environnement chimique des électrons libres.

Goniomètre

Le goniomètre est un instrument permettant de mesurer l’angle de contact, la mouillabilité, l’absorption, ainsi que les tensions interfaciales et de surface sur une grande variété de matériaux solides.

Il est équipé d’une source lumineuse et d’une caméra, qui permettent de capturer l’image de la goutte déposée sur la surface. Cette image est ensuite analysée par un logiciel afin de mesurer l’angle formé entre le liquide (eau, diiodométhane, alcool, etc.) et le matériau.

Diffusion dynamique de la lumière (DLS)

La diffusion dynamique de la lumière (DLS) est une technique de caractérisation non destructive qui mesure la taille hydrodynamique et la distribution de taille de particules colloïdales ou macromoléculaires en solution, typiquement de 1 nm à quelques micromètres. Elle est largement utilisée pour les nanoparticules, micelles, protéines, polymères en solution et suspensions industrielles, car elle est rapide, requiert peu d’échantillon et fournit des distributions d’intensité, de volume et de nombre.

Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique thermoanalytique permettant de mesurer les transitions thermiques d’un matériau en fonction de la température. Elle est largement utilisée pour étudier les propriétés thermiques des polymères, des composites et de nombreux matériaux. La DSC est particulièrement utile pour caractériser les transitions de phase, comme la fusion, la cristallisation ou la transition vitreuse, qui influencent directement les performances et la stabilité des matériaux.

Analyse thermogravimétrique (TGA)

L’analyse thermogravimétrique (TGA) est une technique permettant de mesurer la variation de masse d’un matériau en fonction de la température ou du temps, sous atmosphère contrôlée. Elle est largement utilisée pour évaluer la stabilité thermique, la composition et les mécanismes de décomposition des matériaux.

Résonance magnétique nucléaire (RMN)

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique analytique de référence pour l’élucidation structurale des molécules organiques. Elle repose sur les propriétés magnétiques des noyaux atomiques, notamment ceux de l’hydrogène (1H) et du carbone (13C). La RMN est largement utilisée en chimie, en biologie et en science des matériaux.

Spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistée par matrice, couplée à l’analyse par temps de vol (MALDI-ToF)

La spectrométrie de masse MALDI-ToF, pour Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight, est une méthode analytique puissante permettant de déterminer précisément la masse moléculaire de macromolécules telles que les peptides, protéines, polymères synthétiques ou encore des structures biomoléculaires complexes. Elle s’appuie sur une double innovation : une méthode d’ionisation douce, la MALDI, qui permet d’analyser des espèces fragiles sans fragmentation, et un analyseur de masse à temps de vol, le ToF, capable de séparer les ions selon leur rapport masse/charge avec une grande précision et dans des temps très courts.

Chromatographie en phase gazeuse/liquide - Spectrométrie de masse

La chromatographie en phase gazeuse (GC) et la chromatographie en phase liquide (LC) couplées à la spectrométrie de masse (MS) sont des techniques analytiques puissantes permettant la séparation, l’identification et la quantification de composés complexes. Ces techniques sont largement utilisées en chimie analytique, pharmaceutique, environnementale et dans l’industrie des polymères.

En GC-MS, les analytes volatils sont séparés par chromatographie en phase gazeuse avant d’être ionisés et analysés par spectrométrie de masse. En LC-MS, ce sont des composés en solution qui sont séparés par chromatographie liquide avant l’étape de détection. La spectrométrie de masse permet d’obtenir un spectre de masse caractéristique de chaque molécule, apportant une information précise sur sa structure et sa masse molaire.

Pyrolyse GC-MS (Chromatographie en phase gazeuse - Spectrométrie de masse)

L'analyse en pyrolyse couplée à la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse (Py-GC/MS) est une technique analytique puissante permettant l'identification de macromolécules et de matériaux complexes. Elle repose sur la décomposition thermique des échantillons en absence d'oxygène, suivie par la séparation et l'identification des fragments obtenus. Cette approche est particulièrement adaptée aux polymères, aux résidus organiques et aux biomolécules, offrant ainsi une large gamme d'applications analytiques.

Couplage par flux-force asymétrique (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation - AF4)

Le couplage par flux-force asymétrique ou Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4) est une technique de séparation sans phase stationnaire, idéale pour analyser des macromolécules, des nanoparticules et des agrégats colloïdaux. Elle repose sur l'application d'un flux transversal perpendiculaire au flux principal dans un canal plat, provoquant la migration des particules selon leur taille et leur diffusion brownienne. Cette méthode douce permet d'éviter les interactions indésirables avec des phases stationnaires, offrant ainsi une alternative précieuse à la chromatographie d'exclusion stérique (SEC) pour les échantillons sensibles ou hétérogènes.